von Gerhard Binggeli, Dr.rer.pol.

Die ökonomische Wachstumsfrage ist schon recht alt: Im Laufe der Jahrhunderte gab es „stationäre Epochen“, Zeiten also, in denen sich die menschliche Gesellschaft mit einem gegebenen wirtschaftlichen Wohlstandsniveau zufrieden gab … ob erzwungenermassen durch die Tyrannei der Zeitumstände oder freiwillig aus einer bestimmten Haltung, einem Bewusstsein, einer Weltanschauung, bleibe dahingestellt.

Dann gab es „dynamische Epochen“, Zeiten also, die veränderungsfreudig waren, Gesellschaften, die für ihre Wirtschaft ganz bewusst Wachstum anstrebten.

Theorie und Praxis

Die nationalökonomischen Theorien begleiteten diese Epochen getreulich durch die Jahrhunderte. Die boshafte Frage, ob ökonomische Theorie Veränderungen in der Wirtschaft auslöse oder ob Veränderungen in der Wirtschaft erst im nachhinein neue ökonomische Theorien gebären, bleibe hier unbeantwortet.

Sicher ist eines: Die wirtschaftlichen Wachstumstheorien der Vergangenheit bis in die Gegenwart haben kaum andere Leute zu interessieren vermocht als eben Fachleute.

Ein Buch macht die grosse Ausnahme:

- 1972 erschien der 1. Bericht des Club of Rome mit dem Titel Grenzen des Wachstums, ein Bericht, der ein weltweites und weit über die Fachkreise hinausreichendes Echo fand.

Mit Modellrechnungen und Computereinsatz versuchten die Autoren Forrester und Meadows die irdisch-materiellen Grenzen des Wachstums aufzuzeigen. Die Modelle und Rechnungen dieses Berichts sind kompliziert, die Aussagen eigentlich sehr einfach:

- Unsere natürlichen Ressourcen sind endliche Grössen; wenn wir also weiterwirtschaften wie bisher, gehen Rohstoff- und Energievorräte in absehbarer Zeit zu Ende.

- Die damit einhergehende Zerstörung der Umwelt bedeutet Zerstörung unseres Lebensraumes schlechthin.

Auf einmal war die Wachstumsfrage vergangener Zeiten zur Wachstumsproblematik geworden. Selbstverständlich wurde dem Bericht des Club of Rome widersprochen: den Grenzen des Wachstums wurde die Zukunft des Wachstums entgegengesetzt. Auf den Römer Bericht folgt die Kritik, auf die Kritik der zweite Bericht und die zweite Kritik … und so weiter.

Die Geister scheiden sich. Vereinfachend können wir sagen, dass zwei Lager entstanden sind:

- Die Wachstumsbefürworter,

- die Wachstumsgegner.

Die Wachstumsbefürworter argumentieren, dass die heute gesteckten gesellschaftspolitischen Ziele, wie zum Beispiel Vollbeschäftigung, ausreichende Altersvorsorge, Krankenversicherungen, Arbeitszeitreduktion usw., ja dass selbst ein ausreichender Umweltschutz nur über zusätzliches wirtschaftliches Wachstum zu erreichen seien.

Diese Gruppe ist konsequenterweise auch fortschrittsgläubig in einem technologischen Sinn: Fehlende Rohstoffe, fehlende Energiequellen werden dank neuen Technologien ihren Ersatz finden. Diese Leute halten sich an den Grundsatz des englischen Historikers Toynbee „Challenge and Response“. Der Mensch hat im Laufe seiner bisherigen Geschichte auf jede Herausforderung eine Antwort gefunden.

Die Wachstumsgegner haben es schwieriger; ihnen fehlt der technische Fortschrittsglaube. Schliesslich sind die grossen Probleme dieser Zeit durch Wissenschaft und die wirtschaftliche Nutzung technischer Möglichkeiten heraufbeschworen worden:

- Umweltzerstörung in all ihren Formen, Rohstoff- und Energieverzehr, Bevölkerungsexplosion.

- Wie also sollen die ökonomisch ausgerichtete Wissenschaft und die hypertrophierte industrielle Technik die Probleme lösen, deren Ursache sie recht eigentlich sind?

Die Wachstumsgegner (milder ausgedrückt die Wachstums-Skeptiker) haben es also schwieriger. Der erste Bericht des Club of Rome traf uns in einer Phase der Hochkonjunktur, der wirtschaftlichen Überhitzung mit sichtbaren Exzessen. Inzwischen aber hat es Rezessionen gegeben. In diesen Phasen Zweifel am Wachstum anzumelden ist eine heisse Sache. Man stelle sich den Politiker vor, der angesichts hoher Arbeitslosenquoten für Nullwachstum eintritt, ohne dabei politischen Selbstmord zu begehen.

Wer hat nun schliesslich recht, die Wachstumsgläubigen oder die Skeptiker?

Wie mir scheint, hat man sich bis heute nur ungenügend mit dem Begriff „Wachstum“ auseinandergesetzt. Ich möchte hier versuchen, das Problem „Wachstum“ vom Begrifflichen her anzugehen.

Ich bin nicht Biologe. Aber es scheint mir nützlich zu sein, den Wachstumsbegriff, wie ihn die Biologie kennt, an den Anfang unserer weiteren Überlegungen zu stellen:

- Die Biologie versteht unter Wachstum eine irreversible, also nicht umkehrbare Vergrösserung eines Organismus oder eines einzelnen Organs. Wassereinlagerungen, Schwellungen, Fettansätze und andere Speichervorgänge rechnet die Biologie nicht zum Wachstum.

- Beim biologischen Wachstum werden stoffliche Teile der Aussenwelt in den Stoffwechsel des Organismus einbezogen; dies vollzieht sich in einem Kreislauf: Der Organismus lebt in einem Fliessgleichgewicht mit seiner Umwelt.

- Biologisches Wachstum ist durch innere (entwicklungsphysiologische und genetische) Faktoren bestimmt. Ein Beispiel:

- Im Samen einer Pflanze ist der Endzustand (ihr Erfüllungszustand) vorprogrammiert; die endgültige Grösse also, die Struktur und Form, ja sogar so wunderbare Dinge wie Farbe und Duft einer Rose sind im Wachstumskeim angelegt.

- In der Philosophie nennen wir diesen Sachverhalt Entelechie. Das heisst:

- Das Ziel von etwas Werdenden ist in diesem Werdenden selbst vorgegeben.

- Wenn biologisches Wachstum bei Erreichen der normalerweise endgültigen Grösse nicht aufhört, sind wir zutiefst beunruhigt: Ein Mensch, der bei zwei Metern Grösse nicht zu wachsen aufhört, setzt sich selbst und seine Umwelt in Panik.

- Und noch etwas: Wenn biologisches Wachstum unstrukturiert stattfindet, wenn etwa bei der Zellteilung nicht vorgegebene Formen und Strukturen entstehen, sondern gestaltloses Wachstum geschieht, so nennen wir dies nicht Wachstum, sondern … Wucher. In der Biologie bedeutet dies Krankheit und Zerfall, etwa beim Krebs.

Ich fasse die drei Punkte dieses biologischen Wachstumsbegriffs zusammen:

- Biologisches Wachstum ist ein irreversibler (nicht umkehrbarer) Prozess.

- Der wachsende Organismus befindet sich in einem Gleichgewicht zu seiner Umwelt.

- Der Wachstumskeim hat entelechische Eigenschaften: Nicht nur Beginn, Ablauf und Ende des Wachstums sind vorprogrammiert, sondern auch der hochkomplexe, hochdifferenzierte, voll durchstrukturierte Endzustand.

Wie sieht das nun in der Wirtschaft aus? Die aktuelle Theorie unterscheidet zwei Betrachtungsweisen:

- Wachstum als unternehmungswirtschaftlicher Begriff.

- Wachstum als volkswirtschaftlicher Begriff.

Wenn wir nun nach klaren Umschreibungen der beiden Begriffe Ausschau halten, stellen wir ein beträchtliches Defizit fest. Es gibt zwar eine Menge mehr oder weniger gescheite Wachstumstheorien, aber niemand ist offenbar bereit, Wirtschaftswachstum definitorisch zu fixieren. Bereits 1961 hat George Young gesagt:

„Growth is one of he most frequently used yet least welldefined words in the business dictionary.“

Also: Wachstum ist eines der am häufigsten und doch am schlechtesten definierten Wörter im Wirtschaftslexikon.

Es gilt auch hier das Goethe-Wort: „Denn eben, wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein“.

Das Wort Wirtschaftswachstum, so, wie es heute in Theorien und Diskussionen gebraucht wird, unterscheidet sich in allen drei dargelegten Punkten vom biologischen Wachstum.

- Wirtschaftswachstum ist ein reversibler Prozess: Einzelne Unternehmungen, Wirtschaftszweige oder ganze Volkswirtschaften können wachsen oder schrumpfen. Allerdings ist unsere wirtschaftliche Welt derart wachstumsgläubig, dass man in Rezessionen, statt das Schrumpfen zuzugeben, den blödsinnigen Begriff Negativwachstum prägte. Mit einiger sprachlogischer Konsequenz müsste man dann für das Gegenteil den Begriff Positivschrumpfen erfinden. (…)

- Die Wirtschaft befindet sich kaum in einem Geichgewichtszustand zur Umwelt. (…) Ernst Bloch hat es einmal sehr krass formuliert:

„Unsere industrielle Technik steht in der Natur wie eine Besatzungsarmee im Feindesland.“ - Weder Einzelunternehmungen, noch Wirtschaftszweige, noch Volkswirtschaften folgen der entelechischen Idee eines strukturierten Endzustandes. Wenn diese wirtschaftlichen Gebilde expandieren, so brauchen wir dafür das Wort Wachstum … für diese Art des Draufloswachsens ohne die Zielvorgabe einer endgültigen Grösse und Gestalt, braucht die Biologie nicht das Wort Wachstum, sondern das Wort Wucher.

Man muss sich also fragen, wie man für die Expansionsprozesse, so wie sie einzel- oder gesamtwirtschaftlich stattfinden, überhaupt den Begriff Wachstum aus der Naturbeobachtung entlehnen konnte. Das inhaltsmagere und unverbindliche Wort Expansion wäre passender.

Aber nun ist es eben so: Das Wort Wachstum hat sich unternehmungswirtschaftlich und volkswirtschaftlich eingebürgert – sauber definiert ist es immer noch nicht.

Nehmen wir zuerst den unternehmungs-wirtschaftlichen Wachstumsbegriff:

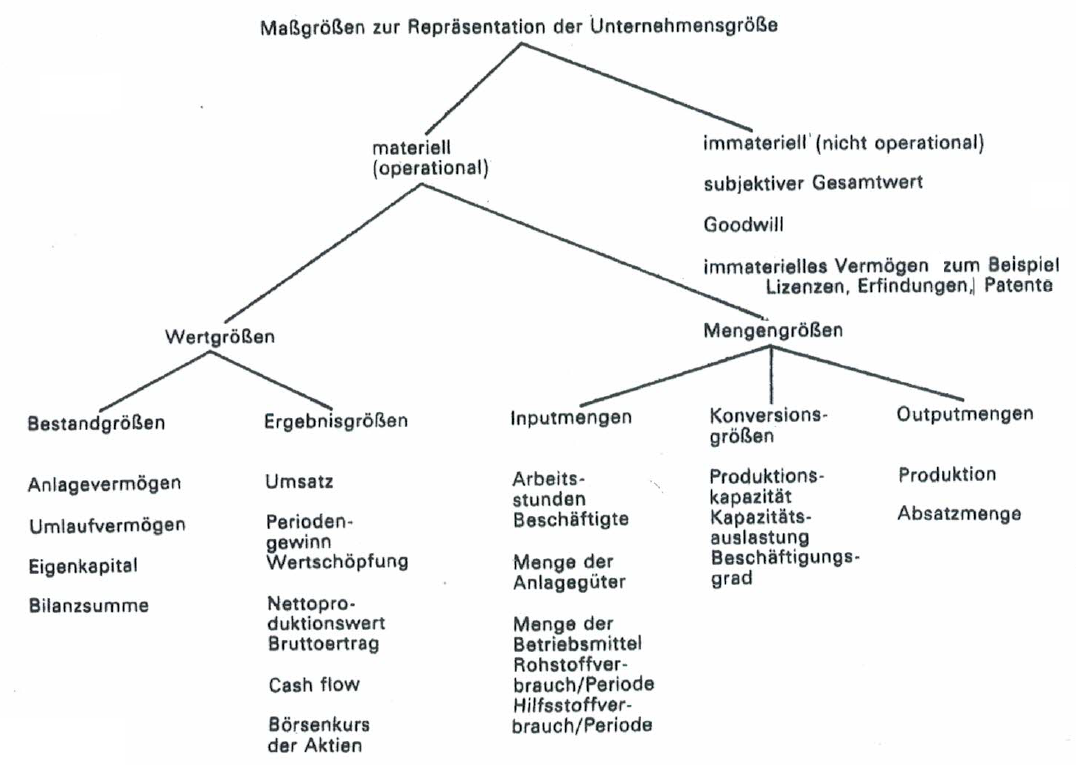

Mangels klarer Definition arbeitet man mit Indikatoren zur Erfassung der Unternehmungsgrössen und deren Wachstum. Die Autoren Kortzfleisch und Zahn verwenden folgende Masseinheiten zur Repräsentation der Unternehmungsgrösse:

Unternehmungswirtschaftliches Wachstum liegt demnach dann vor, wenn diese Massgrössen einzeln oder gesamthaft rein quantitativ im zeitlichen Ablauf einen Zuwachs aufweisen. Wie man überhaupt sauber misst (vor allem die immateriellen Massgrössen) und wie man die einzelnen Grössen bei der Gesamtbeurteilung bewertet, darüber besteht nicht die geringste Übereinstimmung. Die Sache wird dann besonders widersprüchlich, wenn einzelne Grössen perfiderweise gegenläufige Abläufe zeigen.

Immerhin: Umsatzzahlen, Bilanzsummen, Beschäftigtenzahlen gelten als einigermassen aussagekräftig. Diese Art von Wachstum ergibt sich aus der Eigendynamik einer gut geführten Unternehmung. Unternehmungswirtschaftliches Wachstum ergibt sich aber auch durch Unternehmungsverbindungen, also durch Kartellierung, Vertrustung, Konzernbildung. Zur Illustration kann man das Organigramm oder die Beteiligungsliste eines beliebigen Konzerns zur Hand nehmen. Aus Platzgründen sei hier darauf verzichtet.

So oder so entstehen aber Mammutgebilde, die national oder international operieren. Angesichts dieser gewaltigen Kapitalverflechtungen denkt man unweigerlich an den von Marx für den Kapitalismus prognostizierten Prozess der Eigentumskonzentration; dies trifft nun interessanterweise kaum zu. Das Eigentum am Produktionsfaktor Kapital zeigt die Tendenz zu breiterer Streuung, vor allem, wenn man das Anlageverhalten der Sozialversicherungen mitberücksichtigt. Für die USA hat Prof. P.F. Drucker bereits 1985 geschätzt, dass rund 50 %des US-Aktienkapitals im Besitz der Sozialversicherungen sind.

Nicht die Eigentumskonzentration dieser ins Riesenhafte gewachsenen Unternehmungen ist bedrohlich, sondern ihre Machtkonzentration; wenn wir allgemein ein steigendes Unbehagen gegenüber diesen Gebilden registrieren, dann ist dies kaum wegen der Eigentumsfrage am Kapital, sondern wegen derer Machtfülle, wegen ihrer undurchsichtigen, anonymen Organisation, in welcher sich der Einzelne als kleines, bedeutungsloses, austauschbares und ausgeliefertes Teilchen vorkommen muss. Der berüchtigte Entfremdungsprozess findet eben nicht nur in der industriellen Fertigungsweise unserer Zeit statt, sondern zunehmend in der Anonymität der gigantischen Organisationen.

Prof. Wolfgang Engels von der Frankfurter Universität sagt es in einem Satz:

- Die Lebensqualität der Menschen wir von der grossen Organisation (der staatlichen wie der privaten) bedroht.

Man kann argumentieren, dass solche Konzentrationen notwendig seien, um effizient zu bleiben, um rationalisieren zu können, um Forschung voranzutreiben, um binnenwirtschaftllich und an den Weltmärkten konkurrenzfähig zu bleiben usw. Eine Untersuchung des Internationalen Instituts für Management und Verwaltung im Wissenschaftszentrum Berlin widerlegt diese Argumentation eindeutig: In allen untersuchten Ländern brachten Unternehmungszusammenschlüsse nirgends

merkliche Ertragsverbesserungen; in den Niederlanden, Frankreich und Schweden ergaben sich sogar schlechtere Erträge im Vergleich zu jenen von nichtfusionierten Kontrollgruppen. Auch führten die Fusionen weder zu Preissenkungen noch zu höheren Umsätzen.

Wozu wird dann also fusioniert? Wozu werden durch Unternehmungszusammenschlüsse so kolossale Gebilde in die Welt gesetzt? Wenn die Berliner Untersuchung stimmt, dann scheiden rationale wirtschaftliche Motive aus, und dann bleibt nur noch eine triste Antwort möglich:

- Fusionen sind das Resultat eines wirtschaftlichen Grössenwahnsinns, einer ökonomischen Megalomanie …

Und damit stellt sich natürlich die Frage nach einem sinnvollen unternehmungswirtschaftlichen Wachstum. Wie soll denn eine Unternehmung wachsen? Zu welcher Grösse soll sie anwachsen? Und welche Gestalt soll sie annehmen? Antworten auf diese Frage finden wir wohl nur, wenn wir die erwähnte Idee der Entelechie in unsere Überlegungen einbeziehen.

Dies bedeutet, dass wir uns bereits in der Phase der Unternehmungsgründung eine Vorstellung über die endgültige Grösse dieser Unternehmung machen müssen, die optimierte Grösse, die wünschbare Grösse.

Wir müssen lernen, so etwas wie eine optimale Unternehmungsgrösse als Unternehmungsziel zu formulieren. Diese statische und flexibel zu handhabende Zielvorgabe in Bezug auf die Grösse der Unternehmung schliesst qualitative Dynamik der Unternehmungsführung nicht aus.

Der Begriff der optimalen Betriebsgrösse ist in der Unternehmungswirtschaftslehre schon lange geläufig; er ergibt sich aus den Begriffen Kostenoptimierung, Ertragsoptimierung, Gewinnoptimierung.

Eine Antwort auf die Frage einer optimalen Betriebs- und Unternehmungsgrösse ist aber auch von einer ganz anderen Seite her möglich:

- Ein Betrieb, eine Unternehmung, eine Organisation kann nämlich auch menschenoptimal, also menschlich sein.

Hier müssten uns Betriebspsychologie und Betriebssoziologie die dringend benötigten Antworten liefern.

(…)

Soviel zum unternehmungswirtschaftlichen Wachstum. Kommen wir zum volkswirtschaftlichen Wachstum:

Als Messgrösse des gesamtwirtschaftlichen Wachstumsprozesses nimmt man das Bruttosozialprodukt, also den Jahres-Output einer Volkswirtschaft an Gütern und Dienstleistungen. Erfolgreiche Volkwirtschaften und damit erfolgreiche Völker misst man an den Zuwachsraten des Sozialprodukts.

Steigender Ausstoss an Gütern und Diensten bei gleichzeitiger Reduktion der Arbeitszeit … das ist das euphorische Wachstumsbild.

Solches Wachstum ist möglich durch den technischen Fortschritt und die dadurch gesteigerte Produktivität.

Und auf der ökonomischen These von der Substituierbarkeit der Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital lässt sich ein ebenso euphorisches Zukunftsbild entwerfen:

Die menschliche Urgesellschaft auf der Stufe der Jäger- und Sammlergemeinschaft kombiniert die Faktoren Boden und Arbeit, um so zu Konsumgütern zu gelangen.

Der aus Boden und Arbeit abgeleitete Faktor Kapital vergrössert und/oder reduziert den notwendigen Einsatz des Faktors Arbeit:

Je mehr technischer Fortschritt, desto mehr Kapitaleinsatz. Im theoretischen Grenzfall ergibt sich der folgende Endzustand

Es werden nur noch Boden und Kapital kombiniert, und trotzdem ist eine reiche Versorgung mit Konsumgütern sichergestellt … die perfekte Freizeit-, Konsum- und Überflussgesellschaft ist da.

In diese euphorische Wachstumsstimmmung kam nun in den späten Sechzigerjahren die Verunsicherung durch eine neue, kritische und vor allem nicht mit dem Trauma der Weltwirtschaftskrise der Dreissigerjahre und dem Trauma des Zweiten Weltkriegs belastete Generation.

Das Bruttosozialprodukt als Wohlstandsmesser oder gar als Wohlfahrtsmesser wurde angezweifelt; die Konsumgesellschaft wurde als Verschleiss- und Wegwerfgesellschaft apostrophiert, und ein Wachstum, welches das Bruttosozialprodukt zum Mass aller Dinge erhob, wurde abgelehnt. Das neu erfundene Wort Lebensqualität beherrschte plötzlich Literatur und Diskussion.

Aber hier zeigte sich einmal mehr: Ein neues Wort erfinden ist eines; einen neuen Begriff sauber definieren ein anderes. Das Sozialprodukt ist redlich definiert; eine klare Definition von Lebensqualität steht bis heute aus. Nach gewissen Fachleuten ist eine Definition von Lebensqualität gar nicht möglich. Trotzdem hat man versucht, Lebensqualität zu quantifizieren, und zwar anhand sogenannter sozialer Indikatoren, wie sie zum Beispiel die OECD ausgearbeitet hat:

- Gesundheit

- Bildung/Ausbildung

- Arbeit

- Freizeit

- Verfügung über Sachgüter und Dienste, also Wohlstand im bisher definierten Sinn

- Umwelt

- Persönliche Sicherheit und Rechtsausübung

- Gemeinschaftsleben

Dies sind nur die Hauptzielbereiche; die OECD arbeitet mit insgesamt 24 Hauptindikatoren. Wenn wir nun Lebensqualität mit diesen Indikatoren quantifizieren, so stellen sich analoge Probleme, wie wir sie schon bei den Messgrössen zur Darstellung der Unternehmungsgrösse gesehen haben.

Die immateriellen Indikatoren sind kaum quantifizierbar, die verschiedenen Indikatoren haben verschiedene Stellenwerte, einzelne weisen sogar gegenläufige Entwicklungen auf, so dass eine Gesamtbewertung von Lebensqualität mehr als fragwürdig ist.

- Volkswirtschaftliches Wachstum als Wohlstandswachstum im Sinne einer Zunahme des Sozialprodukts ist messbar.

- Wohlstandswachstum im Sinne einer Zunahme der Lebensqualität ist (wenigstens vorläufig) nicht messbar.

(…)

Müssen wir denn überhaupt messen? Das wäre hier die naive Frage. Die Antwort: Wir müssen!

Wenn wir wissen wollen, welche Entwicklungen unser Systeme, unsere Gesellschaften, unsere Wirtschaften durchlaufen, dann müssen wir vergleichen. Dann müssen wir zeitlich vergleichen, also Gestern-heute-Zustände messen. Dann müssen wir global vergleichen, also aktuelle Zustände in den verschiedenen Systemen, Ländern, Gesellschaften messen.

Was nun, wenn die Massstäbe fehlen?

In diese Situation platzte 1972 der erste Bericht des Club of Rome; und wenig später, gleichsam zur Illustration des Berichts, tat die erste Erdölkrise ihre ernüchternde Wirkung.

Plötzlich wurden von einer ganz anderen Seite her Massstäbe gesetzt: Die Endlichkeit der Ressourcen (Rohstoffe und Energie) wurde deutlich, die Grenzen des Wachstums wurden sichtbar.

Die schöne Gedankenspielerei mit der Substituierbarkeit der Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital drehte in bitteren Ernst. Rein mengenmässig kann man den Faktor Boden wohl als Konstante in dieses Kalkül einsetzen. Boden aber ist mehr als Fläche; Boden ist Umwelt des Menschen in einem physikalischen/biologischen Sinn, ist belebte und unbelebte Natur, in welcher sich der Mensch bewegt, Boden ist Bau-, Anbau- und Abbaufläche. Und mindestens da, wo die Abbaufläche betroffen ist, bedeutet jedes Wachstum in der Produktion von Konsum- und/oder Produktivgütern eine Reduktion des Faktors Boden:

Der Traum von der Konsum-, Überfluss- und Freizeitgesellschaft wird zum Albtraum.

Die Warnschüsse des ersten Berichts des Club of Rome und der Erdölkrise verhallten nicht ungehört; das Echo war ein doppeltes: Auf der einen Seite (wie eingangs geschildert) Kritik am Römer Bericht, Kritik aber auch an der Politik der OPEC, auf der andern Seite die Geburt eines neuen Schlagwortes: Nullwachstum.

Was heisst nun Nullwachstum? Wenn schon Wachstumsdefinition und Wachstumsmassstab fehlen, wird Nullwachstum zum völlig nebulösen Begriff. Nun erinnert man sich an den guten alten gesamtwirtschaftlichen Wachstumsbegriff: Wirtschaftswachstum = Wachstum des Sozialprodukts.

Nullwachstum heisst demnach, dass jede Volkswirtschaft ihr Sozialprodukt auf dem bisherigen Stand stabilisiert, bedeutet, dass sich alle Völker dieser Erde mit dem bisherigen Versorgungsgrad an Gütern und Diensten zu begnügen haben.

Eine ungeheuerliche Forderung, denn sie bedeutet, dass die wirtschaftlich entwickelten Völker ihre bisherige umweltbelastende, rohstoff- und energieverzehrende Wirtschaftsweise auch in Zukunft weiterführen dürfen, bedeutet andrerseits, dass in Ländern der Dritten und Vierten Welt Hunger und Elend für die Zukunft abgesegnet wären.

Was dann, wenn nicht Nullwachstum?

Wir sollten den alten, scheinbar untauglichen Wachstumsbegriff wieder aufnehmen:

Wir definieren Wirtschaft als die Summe aller Massnahmen und Einrichtungen für die Versorgung des Menschen mit Sachgütern und Diensten.

Mit dem Sozialprodukt messen wir den Versorgungsgrad eines Volkes mit wirtschaftlichen Gütern; nicht Glück, Wohlfahrt oder Lebensqualität, sondern nur gerade mit wirtschaftlichen Gütern. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aber wir sollten diesen Wachstumsbegriff mit der eingangs erwähnten Idee der Entelechie ausrüsten.

Wir müssen also die Ziele des Wachstums formulieren, wir müssen einsehen lernen, dass es einen optimalen Versorungsgrad eines Volkes mit wirtschaftlichen Gütern gibt, und dass eine Überschreitung dieses Optimums eine Schmälerung der Lebensqualität bedeutet.

Mit der Idee eines wirtschaftlichen Existenzminimums haben wir uns längst vertraut gemacht. Noch ist dieses Existenzminimum für viele Völker nicht erreicht: Hier ist Wirtschaftswachstum am Platz, hinauf auf ein Existenzminimum, das sogar regional definiert werden kann.

- Die Idee eines wirtschaftlichen Existenzminimums ist uns, wie gesagt, vertraut.

- Die Idee eines wirtschaftlichen Existenzoptimums ist uns fremd.

Auch ein Existenzoptimum kann man regional formulieren, als Resultat einer interdisziplinären Zusammenarbeit von Ökonomen, Ökologen, Soziologen, Psychologen.

Das heisst:

Der Begriff Wirtschaftswachstum ist neu entelechisch zu fassen.

Und das heisst:

Jede Wirtschaft ist auf einen grössenmässig und strukturell definierten Endzustand auszurichten.

Zum Schluss noch einmal der Vergleich Ist-Zustand und Sollzustand:

Bis heute ist Wirtschaftswachstum nichts als gestaltlose, orientierungslose Expansion ohne Zielvorgabe der Endgrössen und Endstrukturen.

Was wir brauchen sind Wirtschaften mit vordefinierten Dimensionen und Strukturen: Entelechisches Wachstum.

Geben wir das Schlusswort einem Biologen, Konrad Lorenz:

Der Irrglaube an ein ins Unendliche weiterwucherndes Wachstum von Wirtschaft und industrieller Technik trägt eindeutig die Züge einer Massenneurose. Neurosen aber sind dadurch heilbar, dass man dem Patienten ihre Ursache und ihre inneren Strukturen zum Bewusstsein bringt.

Dr. Gerhard Binggeli

Ehemaliger Dozent an der Ingenieurschule Burgdorf

Dieser Artikel erschien bereits am 8. Juli 1980 in der Wöchentlichen Industrie- und Handelszeitung „Technische Rundschau“.